Jean Nipon, ne l’appelez pas artiste

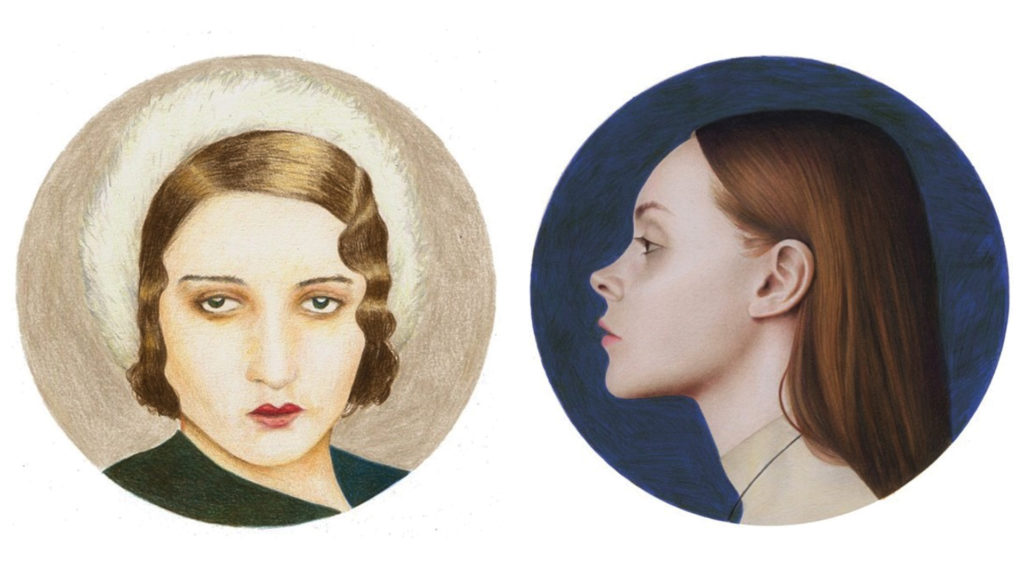

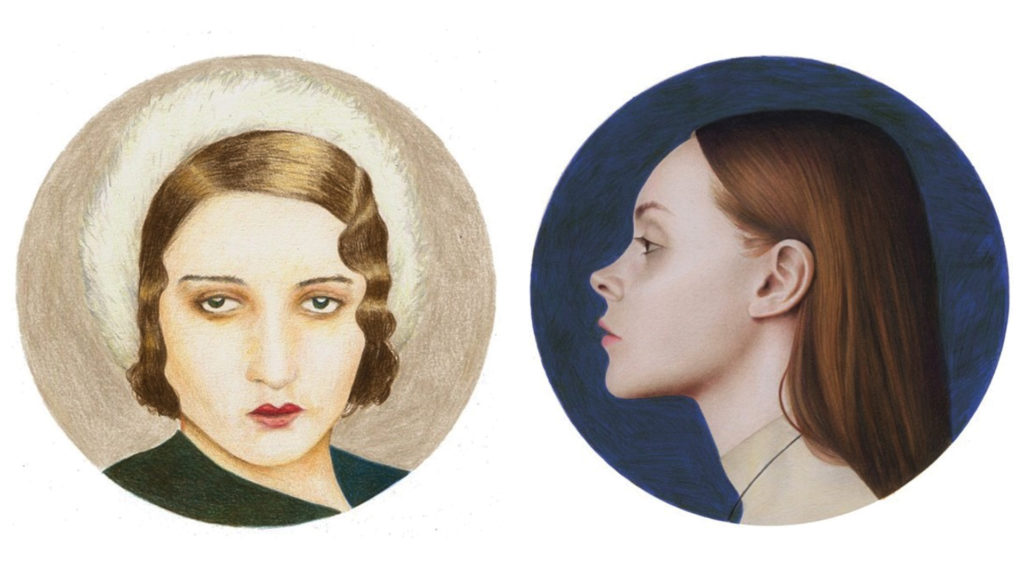

Musicien mué en artiste, Jean Nipon distille depuis deux ans de sublimes chefs-d’œuvre sur les réseaux sociaux. Des petits bijoux qu’il croque avec amour et crayons de couleur pour des intérieurs bourgeois cool. Ses dessins, très réalistes où figurent souvent des femmes, traduisent le pur brio de Jean, que ce dernier semble le seul à ne pas reconnaître.

Avant de parler de tes dessins, il est important de faire un point sur ta carrière musicale. Peux-tu revenir sur ton parcours ?

Dans les années 1990, j’étais ado, skateur et batteur. Très fan de Fugazi et de toute la sous-culture straight edge de Washington. Tous ces mecs qui ne fumaient pas et ne picolaient, tout en faisant une musique hyper violente, hyper rapide et hyper abrupte. À l’époque, j’oscillais entre périodes « pétard » et périodes radicales où je me disais que la fumette c’était de la merde. Puis assez vite, j’ai dérapé vers le post-rock, avec des groupes comme Slint, presque math rock, jazz rock, instrumental. Et soudain, je ne me souviens plus trop comment, je me suis pris le rap dans la gueule, puis la techno. Vers 1996, je me suis dit : « le nouveau punk c’est l’électronique. »

En 1997, j’ai fait mes premières raves, avec drogues à gogo. Le straight edge était bien oublié. J’hallucinais en découvrant des festivals où le matin tu croisais des bergers allemands se baladant aux pieds des mecs éclatés. Puis, petit à petit, je me suis dirigé vers la techno après avoir mixé un peu de jungle. À cette époque, j’habitais encore à Bordeaux alors que j’avais une résidence au Batofar à Paris. Plusieurs fois par mois, je montais à Paris pour mixer, jusqu’au jour où, vers 1999-2000, je me suis mis à plus bosser à Paris qu’à Bordeaux. J’ai donc fait comme de nombreux provinciaux, j’ai migré vers la capitale.

À Paris, j’ai monté un groupe qui s’appelait Teamtendo, avec un pote. Nous branchions plusieurs consoles pour faire de la musique 8-bit. Ce groupe nous a permis de jouer au Sonar Festival et dans d’autres manifestations artistiques. C’est grâce à Teamtendo que j’ai rencontré Teki Latex, de TTC. TTC c’était dingue, un groupe de rap hors norme, quasiment surréaliste.

Parallèlement à cette carrière musicale, j’enchainais les boulots, dont un comme disquaire chez Katapult. Là-bas, j’ai découvert les premières importations du label Kompakt, qui représentait toute la scène techno house allemande. Une influence qui me poussa, vers 2005, à sortir des maxis chez Institubes, label où évoluaient Surkin, Para One et Bobmo.

Puis quand Institubes s’est divisé vers 2011, en Sound Pellegrino et Marble, j’ai fait le choix de ne pas faire de choix. Je suis allé chez ClekClekBoom, label hébergeant French Fries ou Bambounou, qui faisaient un son très anglais avec lequel j’avais plus d’affinités. J’ai pu sortir quelques maxis avant que le label ne mette la clé sous la porte. À partir de là, je suis allé chez L.I.E.S. Records, un label américain très techno bruitiste et noise, pour y produire ma musique et également me charger de l’imagerie.

Donc pour L.I.E.S. Records tu es musicien slash directeur artistique. Un boulot que tu avais déjà fait pour le Régine, à la belle époque. Peux-tu revenir sur cette période ?

Au Régine, j’étais programmateur et chaque semaine je faisais des vidéos pour annoncer les artistes qui allaient passer. Mais je n’assume plus trop ces séquences entre du Dubosc et du Timsit. C’était assez navrant. Si tu veux parler de direction artistique, je préfère réorienter ta question vers ce que je faisais avec un pote qui bossait pour une grosse agence de pub. Il m’a permis de faire, par exemple, le design d’une bouteille de Coca-Cola, et d’autres projets très cool. Après, il faut savoir que j’ai toujours fait des pochettes, des typos ou encore des affiches. Bref, des boulots pour vivre. Je ne faisais pas du tout d’art à l’époque. Je m’en foutais, je faisais de la musique et du graphisme, point.

Et comment es-tu passé du « je m’en fous » à « je fais de l’art » ?

Ça remonte à 2015. Je me suis installé dans un nouvel appartement, un peu plus petit que le précédent, et psychologiquement j’ai eu l’impression de régresser. J’allais vraiment mal. J’avais quitté un rez-de-chaussée pour un quatrième étage, ça me filait le vertige. J’avais envie de sauter par le fenêtre plusieurs fois par semaine. Comme une crise de la quarantaine très violente. J’étais seul, parano et rongé. Bref, j’ai fait mon histoire parisienne à la Camille Claudel.

Un jour où je pensais au suicide, où j’étais au plus mal, je me suis rappelé que dans les hôpitaux psy les médecins poussaient les patients à dessiner. C’est le cliché de l’atelier peinture, mais ça aide réellement. Je me suis motivé et j’ai plongé mon nez dans un bouquin de David Hockney. Au fil des pages, j’ai remarqué ses dessins aux crayons, datant des années 1970. Ce fut ma révélation. Je me suis pris d’amour pour ce médium peu utilisé de manière réaliste.

Au début, je me suis lancé pour moi, pour m’aérer l’esprit et oublier cette putain de fenêtre qui m’obsédait. J’ai dessiné comme un forçat, de nombreuses merdes et des trucs moins nuls peu à peu. Un jour, j’ai posté quelques dessins sur Facebook et une connaissance de Jakarta me demanda si je les vendais. Je lui ai expliqué que non, que pour moi ces dessins étaient simplement des médicaments. Qu’ils étaient mon Palais du Facteur Cheval. Le mec insistait, me demandait un prix. À un moment, je me suis dit que s’il voulait vraiment l’acheter et bien amen. J’ai refusé de fixer un prix et il me donna le sien, que j’ai accepté avant de lui envoyer son dessin.

C’est le fait d’avoir été mis sur la touche qui t’a donné l’élan nécessaire ?

De l’élan et du temps. Le temps de me plonger dans les arts avec passion. Je me suis épris de Drouot. Ça m’a rappelé mon enfance, avec mon père qui adorait la peinture. J’aurais pu faire ce complexe très freudien à vingt ans, à trente ans, non ce fut à quarante ans. J’ai été très radical à partir de ce retour en enfance. J’ai acheté un tas de peintures et de matos en tout genre. Depuis et encore aujourd’hui, je suis obsessionnel, je visite un tas de musées online, je regarde toutes les collections de peintures, je clique sans relâche. Je dessine, dessine et dessine.

Du coup tu as appris à dessiner en regardant ?

En regardant, exactement. J’ai fait mon enfance de l’art en étudiant les coups de crayon et les caresses au pinceau. En me demandant : comment faire tel ou tel jeu d’ombre ? Comment faire une estompe ou un dégradé sur des crayons de couleur ? Surtout qu’avec eux, tu n’as pas le droit à l’erreur, ça ne se gomme pas. Tu en viens donc à te demander : comment rattraper un mauvais tracé ? À chaque question, j’allais étudier seul, puis je m’entrainais à comprendre et appliquer les techniques.

J’ai appris à dessiner seul et à vendre plus ou moins seul, grâce aux réseaux sociaux. Je postais mes épreuves sur Instagram et ça s’emballait vite. Chaque dessin prenait du like et de plus en plus de gens me demandaient les prix. Alors j’ai haussé les tarifs. Et les gens continuaient d’acheter, j’hallucinais. Au bout d’un moment, j’ai commencé à prendre des commandes. Maintenant, je vends cher du format A4, c’est juste abusé. Sans blague, il faut être taré pour miser sur un type comme moi qui débute.

« Abusé », dans l’art c’est relatif. Tes dessins sont uniques et non édités en dizaines d’exemplaires. Il faut aussi prendre en compte le temps de travail sur chaque pièce. Ta discipline est plus longue à exécuter que d’autres. Tu complexes du prix ?

Je ne complexe pas, je trouve simplement ça abusé. Après, tu as raison sur l’aspect du temps passé sur chaque dessin. Et comme je me professionnalise, j’accorde à chaque nouvelle création bien plus de temps et d’attention. Je me pose plusieurs questions : est-ce que la taille d’une œuvre doit influencer son prix ? Est-ce que le temps passé doit être pris en compte ? J’ai envie de répondre oui. Un petit Picasso ne sera pas au même prix qu’un gros. Un dessin n’a pas le même prix qu’un tableau. Tout ça me perd un peu, mais je veux continuer seul. Surtout que pour moi c’est impensable qu’un galeriste me pompe 50% de mon travail. C’est aussi pour cette raison que je ne veux pas avoir un style particulier, ou qu’on reconnaisse mes dessins en faisant « Oh, c’est du Jean ! ». Tout ça, je m’en bats les couilles. Je sais simplement ce que j’aime.

Les meufs…

Ah, les meufs… Mais que ça ! Les cous de femme me rendent fou. J’adore Ingres, Amaury Duval et les similaires. Mais je ne veux pas faire l’artiste obsédé par telle ou telle chose. Je ne veux pas de pathos dans mon boulot. Je suis juste un mec qui fait ça pour financer ses propres achats d’œuvres. Et malheureusement, ce que je veux coûte hyper cher, et jusqu’à présent je n’ai rien pu acquérir. Enfin si, quelques petits dessins, mais aucun tableau.

Que vises-tu comme artistes ?

En ce moment, j’ai pour dieu : Hans Emmenegger. Et essentiellement des artistes belges et suisses pour lesquels je suis obligé de passer par les salles de ventes pour en trouver. Tous les jours j’arpente les sites de ventes et d’enchères, sans grand succès. Le drame, pour les artistes que je vise, c’est qu’ils ne sont pas les plus célèbres. Très peu de catalogues, voir pas, ont été édités sur eux, presque aucun livre. Alors, parfois, ils apparaissent dans des bouquins, mais de manière anecdotique. Le plus désolant, c’est quand je fais les antiquaires à Paris. Les types ne connaissent pas et vont sur internet pour se renseigner. C’est lamentable.

Un Emmenegger, sans grande notoriété, est quand même collectionné par des niches d’acheteurs. Ce qui, ironiquement, permet à chaque toile de couter un bras. J’ai repéré un de ses tableaux à 80.000€, ce qui n’est rien. Mais moi, je fais partie d’une nouvelle race d’acheteurs qui peuvent espérer chopper un truc à 5.000€ max. Et quand j’en parle avec les antiquaires les mecs me disent : « non monsieur, nous sommes désolés, cette caste de personnes qui peuvent mettre 1.000 à 7.000€ dans une œuvre n’existe plus. Maintenant nous avons des acheteurs étrangers qui veulent du Jean-Gabriel Domergue, du Maurice Utrillo, et toute l’École de Paris, à 10.000 – 15.000€, au minimum. »

Penses-tu que nous sommes trop jeunes pour faire de bonnes affaires ?

Oui, l’âge d’or de l’achat d’art pour tous est révolu. Nous sommes trop jeunes et nous avons raté des artistes qui ne valaient rien avant. Des artistes comme Jean Dupas qui aujourd’hui ont une reconnaissance dingue aux Etats-Unis, où les toiles se vendent à un million de dollars, alors qu’il n’existe quasiment aucun livre ou catalogue sur eux. Dupas c’est intouchable maintenant. J’ai deux dessins de lui, je les adore, mais j’arrive trop tard. Le type ne valait rien il y a trente ans, maintenant c’est mort.

N’est-ce pas le hasard du marché de l’art ?

J’ai une théorie sur cette évolution. Pour moi, tous les acheteurs qui étaient dingues des artistes du XIXème siècle sont morts, ou bientôt morts. Du coup, le marché s’est avancé sur le début du XXème siècle et les prix augmentent avec la demande. Les petits joueurs comme moi ne peuvent rien toucher. Voilà pourquoi je fais du dessin, pour financer des œuvres qui coutent un bras. J’ai l’impression de faire du sous-sous-sous X ou Y, mais si des gens sont touchés par mes dessins et veulent les acheter, alors merci la vie. Mon seul rêve est d’être entouré d’art. D’être simplement entouré d’art.

C’est l’un des plus jolis buts que l’on puisse avoir dans la vie, et trop peu de gens l’ont.

Exactement ! Moi, je suis un type Célinien. J’éprouve beaucoup de haine pour les gens qui m’entourent, partout. Je trouve l’espèce humaine sale, elle est mauvaise, parle mal, s’habille mal, se fait du mal. Je dis ça sans être réactionnaire mais je bloque sur le manque de culture de notre génération. J’ai l’impression que nos contemporains ont perdu le goût du goût. D’ailleurs, nous avons l’art qui correspond à notre génération : le Street Art.

Dois-je comprendre que tu n’as pas de grandes affinités avec le Street Art ?

Ah le Street Art… Banksy pour moi, c’est le Bernard Buffet du XXIème siècle. Il représente le degré zéro de l’art. Le type ressemble à un gosse qui se révolte en disant « regardez-moi, c’est la révolution ! ». Il fait de l’art politique pour neuneus en dénonçant des choses connues de tous. Il a atteint des sommets de « fils de puterie » en osant ouvrir un hôtel face au mur de séparation entre l’Israël et la Cisjordanie. Ce type n’est qu’une escroquerie. C’est de la publicité, exclusivement de la publicité. Tu pourrais mettre n’importe quel logo de marque sous un Banksy ou un Kaws que ça se vendrait. Le Street Art pour moi c’est du marketing, sans substance, sans valeur culturelle, mais avec une grosse valeur marchande, car il est fait pour ça.

Ce n’est pas une particularité des street artistes uniquement. Un Takashi Murakami fait aussi de nombreuses collaborations avec des marques.

Oui, mais Murakami a commencé en galerie. Ce n’est qu’après qu’il a fait de l’art marketing pour se financer. Aujourd’hui, les artistes ne rêvent plus de finir au musée mais de finir chez Cartier ou Vuitton. Et ça se généralise, même chez des vieux comme Daniel Buren.

Mais attention, j’ai beaucoup de respect pour certains graffeurs qui ont la science du placement. Ils savent comment intégrer une signature sous un feu rouge, sur une façade d’immeuble. Les mecs prennent en compte les flux de personnes pour bosser à un endroit précis pour que le lendemain tous les gens passant sous tel pont voient le graffiti. Ces types sont de véritables micros architectes de l’urbain.

Et quelle est ton approche d’un artiste comme André, qui a commencé avec le graffiti avant de devenir un véritable acteur marketing ?

Je le connais bien, il n’a jamais eu la prétention de se définir comme un artiste. En ce sens, j’ai énormément de respect pour lui. André reste à la frontière de plusieurs mondes, il est un peu caillera mais évolue dans la mode, il est entrepreneur mais aussi graffeur. Le type est passionnant comme Zevs, une autre exception du street art. J’adorais quand Zevs restituait des ombres d’objets urbains au sol, comme celle d’un lampadaire.

Tu es assez sévère avec le monde de l’art actuel. Te considères-tu comme un artiste ?

Sévère… La seule chose dont je suis certain, c’est que je ne suis pas un artiste. Je fais mes dessins avec amour et je me pose des contraintes, tout en gardant à l’esprit que mon unique but est de pouvoir acheter un maximum d’art. Au-delà de ne pas me considérer comme un artiste, je me sens un peu comme un imposteur. Surtout que de véritables artistes galèrent à payer leurs factures et font des fusains magnifiques depuis des années sans rien vendre. Alors que moi, j’arrive avec mes grosses shoes en posant un truc sur Facebook et en le vendant aussitôt. Je ne me définirai jamais artiste.

Pourtant c’est le cas, toute ta vie tourne autour de l’art. De disquaire à musicien, en passant par DA et dessinateur. Tu es un artiste, peut-être pas pour toi, mais pour d’autres.

Oh non. Non ! Je suis amateur, un fan. Je n’ai pas de squelette de travail, je n’ai pas de fil rouge. Après si on prend le schéma ABC : je produis de l’art donc je suis artiste, alors j’en suis un… Mais non, pour moi c’est bien plus que ça. Je suis tellement dingue de certains artistes que c’est presque une insulte de prendre un crayon pour dessiner. Quand je regarde un petit tableau d’Ingres je m’envole, tout simplement. Et ce petit tableau d’Ingres, il m’enculera toute ma vie, car jamais je n’égalerais son niveau.

Alexandre Fisselier